前回のKAMIペディアでは、トランスの原理までを説明しました。

今回の第2弾では、ACアダプタの原理について説明します!

皆さんの身の回りにある多くの電気製品は、そのほとんどが直流で動作します。

しかし、コンセントから出てくる電気は交流です。

なので、電気を交流から直流に変換しなくては、電気機器は動かないのです。

その役目を担っているのが、よくみるあの黒い箱のACアダプタなのです。

KAMIペディア②では、交流の電気が、直流に変換される仕組みに迫ります!

アニメーションを使って、なるべくわかりやすく説明いたします!

※イメージを掴みやすいように工夫しましたが、正確に表現するにはやはり限界があります。

すでに知られている原理(事象)とは異なる表現になっている箇所もあることをご了承ください。

ヤドナシ君(電子⇒KAMIペディア参照)が管(銅線)の中で、何やら動いていますね。

よく見ると、通る場所によって何だか動きが違うような…?

え?え?え? ど、どうなってるの?? ですよねw

では、分割して見ていきましょう。

ヤドナシ君は、大きく分けて以下の3つのセクションで動きが変わっていきます。

トランス部

まずは復習です。

KAMIペディアですでに紹介しているセクションです。

このようにトランスは

「入ってくる電気と出ていく電気の大きさを、クルクル銅線の巻き数の比で自由に変換できるもの」

でしたよね。

トランスの役割は電気の大きさの「変換」です。

この時の電気はまだ交流です。まず最初に、電気製品の動作に必要な電気の大きさにします。

ダイオード部

トランスから次のセクションにやってきたヤドナシ君。

ところで、ダイオードって聞いたことがありますか?一番有名なのは発光ダイオード。

いわゆるLEDです。今回紹介するものは光らないタイプです。

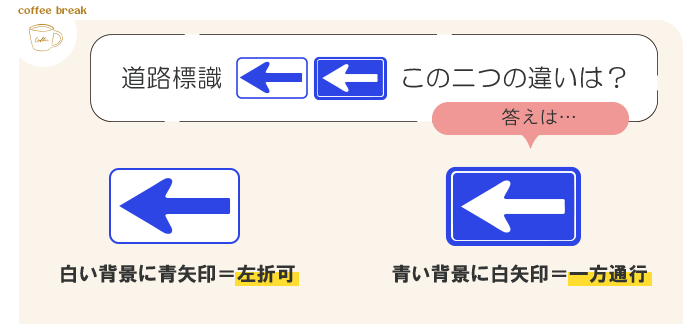

ダイオードの役割は、簡単に言えば「一方通行」です。逆走は許さないのです。

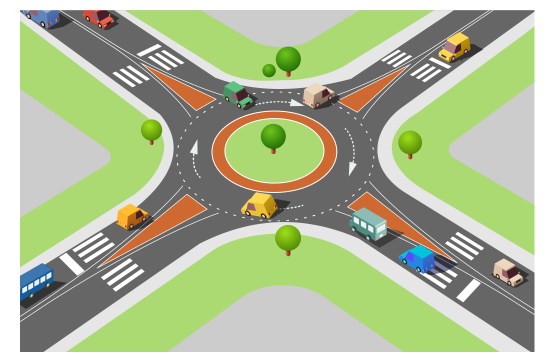

トランスで小さく変換されたヤドナシ君(電気)はこのロータリー交差点のようなところを通ります。

(日本ではあまり馴染みがないかも?)

行ったり来たりしていたヤドナシ君はダイオードによって、

下図にように![]() の方向に桃色と紫色の道を交互にしか進むことができないようになっています。

の方向に桃色と紫色の道を交互にしか進むことができないようになっています。

そして緑色の一本道で合流し、

ヤドナシ君は行ったり来たりの動きから、行ったり行ったりの動きになるのです。

コンデンサ部

ダイオード部で戻ることが出来なくなったヤドナシ君。

コンデンサ部ではどうなってしまうのでしょうか?

先に言ってしまいますが、コンデンサの役割は、「交通整理」です。

緑色の一本道での

ヤドナシ君の動きは、行ったり行ったりと表現しましたが、

正確には 行っては止まる、行っては止まる(不完全な直流)です。

分岐で灰色の道を曲がった先、コンデンサの中には壁があり通行止めになっています。

これによって、ヤドナシ君達は渋滞になってしまいます。行き場のなくなったヤドナシ君は

すき間を縫って、黄色の道へ少しずつ出ていこうとします。

この作用が加わるとどうでしょう?

緑色の道では行っては止まるだった動きが、黄色の道では止まることなくスーッっと動き続けています。

コンデンサは、あたかもお巡りさん、もしくは信号機のように交通整理をし、

ヤドナシ君を渋滞の具合に応じて止めたり、または積極的に送り出したりします。

そして、ヤドナシ君は一定の間隔で止まることなくスーッっと流れることができるのです。

このスムーズに流れている状態が直流です。やっとこれで電気製品を動作させることができます!

トランス、ダイオード、コンデンサを経て、

段階的に交流から直流に変換される様子がわかっていただけたかと思います。

電気製品に付属しているあの黒い箱の中はこんな感じだとイメージしていただければ幸いです。

今回説明した交流から直流への変換方法は一番シンプルなものです。

近年では小型化や、安全性、安定性のため、

もっと電子部品を増やし、複雑になった回路が主流になっています。

例えば、

皆さんの必需品であるスマホの充電器も同じ原理で出来ています。

【KAMIペディアに関するお問い合わせ先】

加美電子工業株式会社 ehon@kamidenshi.co.jp